Anne e Georges hanno tanti anni e un pianoforte per accompagnare il loro tempo, speso in letture e concerti. Insegnanti di musica in pensione, conducono una vita serena, interrotta soltanto dalla visita di un vecchio allievo o della figlia Eva, una musicista che vive all’estero con la famiglia. Un ictus improvvisamente colpisce Anne e collassa la loro vita. Paralizzata e umiliata dall’infarto cerebrale, la donna dipende interamente dal marito, che affronta con coraggio la sua disabilità. Assistito tre volte a settimana da un’infermiera, Georges non smette di amare e di lottare, sopportando le conseguenze affettive ed esistenziali della malattia. Malattia che degenera consumando giorno dopo giorno il corpo di Anne e la sua dignità. Spetterà a Georges accompagnarla al loro ‘ultimo concerto’.

Anne e Georges hanno tanti anni e un pianoforte per accompagnare il loro tempo, speso in letture e concerti. Insegnanti di musica in pensione, conducono una vita serena, interrotta soltanto dalla visita di un vecchio allievo o della figlia Eva, una musicista che vive all’estero con la famiglia. Un ictus improvvisamente colpisce Anne e collassa la loro vita. Paralizzata e umiliata dall’infarto cerebrale, la donna dipende interamente dal marito, che affronta con coraggio la sua disabilità. Assistito tre volte a settimana da un’infermiera, Georges non smette di amare e di lottare, sopportando le conseguenze affettive ed esistenziali della malattia. Malattia che degenera consumando giorno dopo giorno il corpo di Anne e la sua dignità. Spetterà a Georges accompagnarla al loro ‘ultimo concerto’.

“Diventare vecchi è insopportabile e umiliante” scrive Philip Roth in “Everyman”, uno dei suoi romanzi più dolenti e implacabili intorno alla senilità e alla malattia, argomenti temuti e tenuti ai margini del discorso pubblico. Ci voleva un regista rigoroso come Michael Haneke per contemplarli, mettendo in scena una coppia di ottuagenari che guarda in maniera diretta la propria estinzione. E diretto e frontale è pure lo sguardo di Haneke, che ‘infartuando’ la sua protagonista introduce nella sua vita un senso di precarietà e un destino cinico, che non si accontenta di farti invecchiare, soffrire e morire, prima della tua dipartita si porta via i tuoi amici, quelli che amavi, quelli che conoscevi, quelli che frequentavi, costringendoti all’ennesimo funerale.

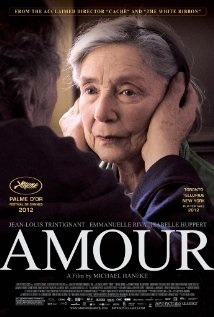

Una cerimonia funebre quasi sempre artificiosa e balzana come quella che Georges racconta ad Anne, esorcizzando la morte e ingaggiando con l’oblio uno scontro penoso. Nei sogni ad occhi aperti, Anne e Georges vorrebbero ‘vivere’ di nuovo, riavere tutto daccapo, guardando foto in bianco e nero o suonando un pianoforte accordato alla maniera della loro relazione. Ma è un attimo, non si fanno certo illusioni i personaggi interpretati da Jean-Louis Trintignant e Emmanuelle Riva, la cui bellezza il tempo ha oltraggiato. I loro corpi, che hanno condiviso e abitato i ‘colori’ di Kieslowski, si arrendono in Amour a ogni sofferenza e al più irrevocabile declino in un crescendo di convalescenze e (ri)cadute.

Non risparmia niente Haneke allo spettatore, accomodato in sala nell’incipit del film e risvegliato nel progredire dell’affezione dalle “cose ovvie, altrimenti indiscusse”. La vecchiaia è un massacro e la malattia si fa beffa dell’ansia di durare con una precisione assoluta, terrificante, invisibile ma visibile nei suoi effetti. Haneke procede e approfondisce la critica a una struttura sociale ipocrita, che non ha il senso della realtà e del coraggio e persevera nel contemplare la ‘senescenza’ come tempo della pace e stagione dei ricordi sereni. Il male, che nel villaggio dei dannati nella Germania de Il nastro bianco cresceva dentro il corpo della comunità, in Amour consuma adesso il corpo di Anne, ingolfandola fino a ‘spegnerla’. Impietosa e severa, la violenza della malattia è raddoppiata dalla geometrica prigione dei movimenti di macchina e da uno stile di inarrivabile crudeltà. Unica concessione per Haneke è l’amore, l’amore del titolo, consentito insieme alla disperazione, alla rabbia e alla ribellione.

Questa volta non c’è niente da nascondere e l’etica raggelante dell’autore austriaco prevede una via d’uscita dopo aver scavato con le unghie nel dramma sostanziale dell’essere umano, dopo aver centrato la corporeità dell’esperienza della vita. A riempire nell’epilogo il vuoto di Anne e Georges resta soltanto il pieno della Eva di Isabelle Huppert, ultima espressione nel film dell’essere in vita.